今回のテーマは、

「注文住宅を建てる場合は(準)防火地域に要注意?!窓の費用がとにかく高い!」

注文住宅を建てるにあたっては、相当なお金持ちでもない限り、工程が進んでいくなかでいろいろな発見と驚き・驚きを超えた驚愕と落胆が待っています😢

わたしたちは間取りを進めながら、同時に次の段階である窓の選定に着手し始めました。

それまであまり意識していなかった「(準)防火地域」。窓を選定する際に、この地域に関する驚きの事実が・・・💦

今回は(準)防火地域と窓の関係性や費用について、わたしたちの例を交えてお話していきたいと思います。

(準)防火地域とは

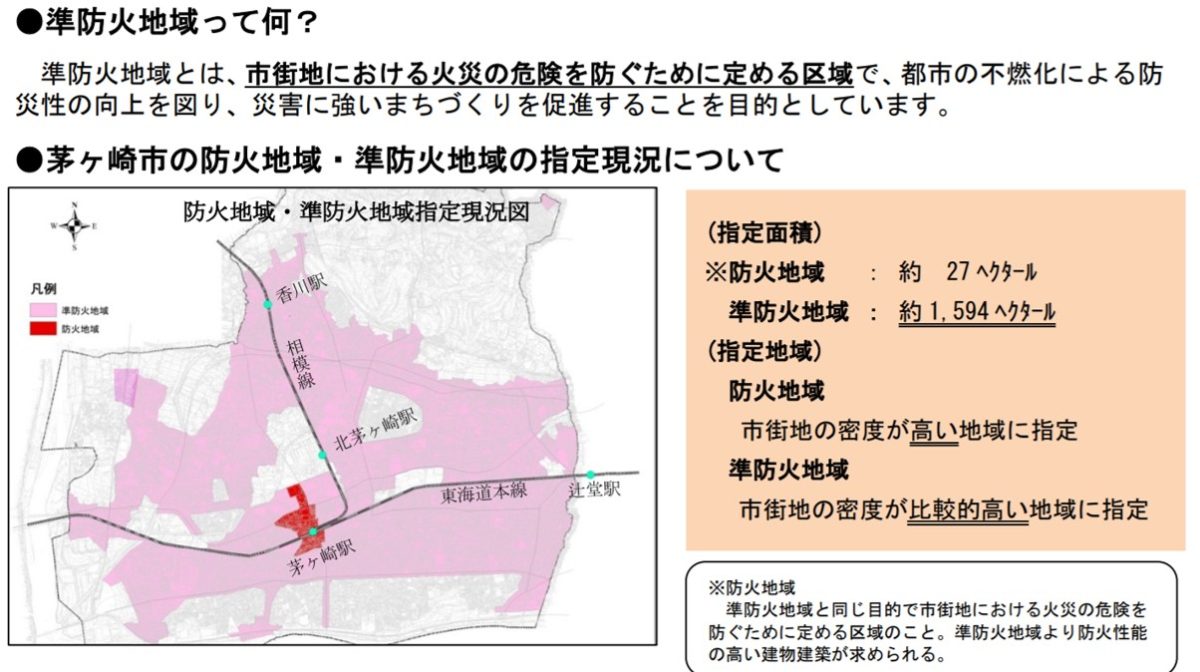

憧れの湘南ライフを満喫するため茅ヶ崎市に家を建てる予定なので、本記事では神奈川県茅ケ崎市のホームページを参考にします。

準防火地域とは、市街地における火災の危険を防ぐために定める区域で、都市の不燃化による防災性の向上を図り、災害に強いまちづくりを促進することを目的としています。

要は、火災時に建物が密集していると近隣の住宅に燃え移る可能性が高いため、その地域を(準)防火地域と定めているから、耐火性の高い建物を建てないとダメだよ、ってこと💡

特に路線沿いや駅の周辺、などは密集地として準防火地域に指定されているところがどの自治体でも多いはずです。

当然このエリアにこれから家を建てる人やリフォームする人は、準防火地域の基準を守らねばなりません💦

これはつまり、建てる建物に一定の制限がかけられてしまう、窓とかドアとか。。。

参考ですが、茅ケ崎市は平成29年から準防火地域が広がっているようです。

図の一番下のオレンジのあたりは、すぐそばに海があります。それでも準防火地域に指定されている現実。。。😨

(準)防火地域の措置とは

では、(準)防火地域に対してどのような措置を講ずる必要があるのかを簡単に言えば、屋根・外壁・窓が防火仕様になっていること💡

特に、窓やドアは締め切っていればそれだけで火が回るのを防ぐ効果があります。

しかし、火の熱で窓が破裂してしまったり、ドアが燃えてそこからすべての部屋に燃え移ってしまったら?😨

せっかく建てた家が全焼する可能性だって出てくるし、さらに隣の家に燃え移っていくことも考えられます。

なのでそういった開口部には条件が設けられている。

- 1階部分について、道路の中心線からまたは隣の家との境界線から3mにかかる開口部は、すべて防火仕様にすること

- 2階部分について、道路の中心線からまたは隣の家との境界線から5mにかかる開口部は、すべて防火仕様にすること

窓のカタチが制限されるうえ費用が跳ね上がる

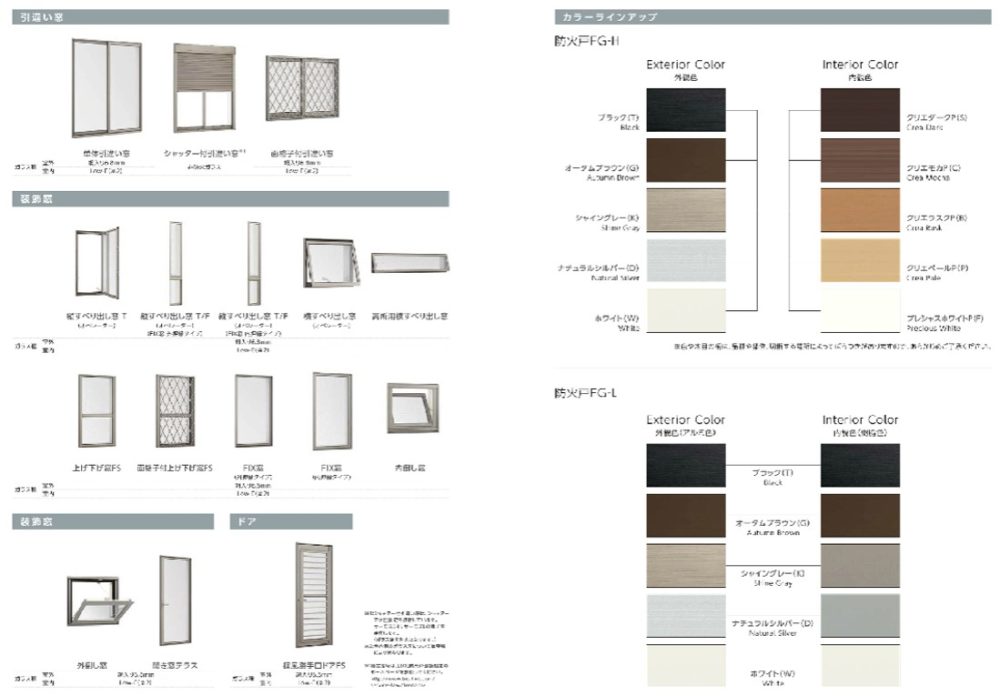

上図はリクシルさんの防火用の窓フレーム=防火戸。

こちらは通常地域の窓フレーム。比べればわかるとおり、種類も明らかに違います。

小スペースを活用して小物とかインテリアを置いたりできて、かわいい飾り窓にする予定だったのに・・・

しかも、防火戸の場合は、窓が透明クリアではありません。アミアミです。これが基本仕様😢

唯一、窓の外側にシャッターが付いている場合は、アミアミでなく透明クリア。シャッターに防火効果があるからってことですね💦

このように選べる・使える形状や種類が限定されつつ、防火仕様になっているため窓の価格は通常よりもかなり割高。

あまりに高いため、窓を決める際に1つの窓やドアに対していくら追加という決め方ではなく、最初の大きな見積もり時点で「準防火サッシ」費用として計上されるはず💦

わたしたちの場合は、最初から準防火サッシ費「100万円」が計上されていました😨

100万円あったら、もっとキッチンやお風呂、豪勢にできたんだから!!!建物予算にはあらかじめ「準防火サッシ」費を乗せて考えとかないと!

窓枠と窓サッシについては↓↓の記事をご覧ください👍

最後に

わたしたちの土地は駅まで歩いて10分・海まで歩いて10分の住宅地だったので、まあ準防火地域に該当してやむなしというところ💦

しかし、準防火地域であることによる増額分を頭に入れてなかったことによって、多少なりとも予算のやりくりが狂いました😢

準防火地域かどうかは、土地を購入する段階で決まってしまいます。

ハザードマップや液状化マップだけでなく、(準)防火地域であるかどうかは必ず確認しておきましょう。

後悔しない土地に出会えますように💕

【更新しました】次のお話、南側道路・北側道路について考えたことは↓↓の記事をご覧ください👍

【更新しました】入居後に土地に関して思ったことは↓↓の記事をご覧ください👍